-

深圳弘法寺及尼泊尔中华寺三坛大戒法会的第二十五天:托钵行脚

发布者:顿诚

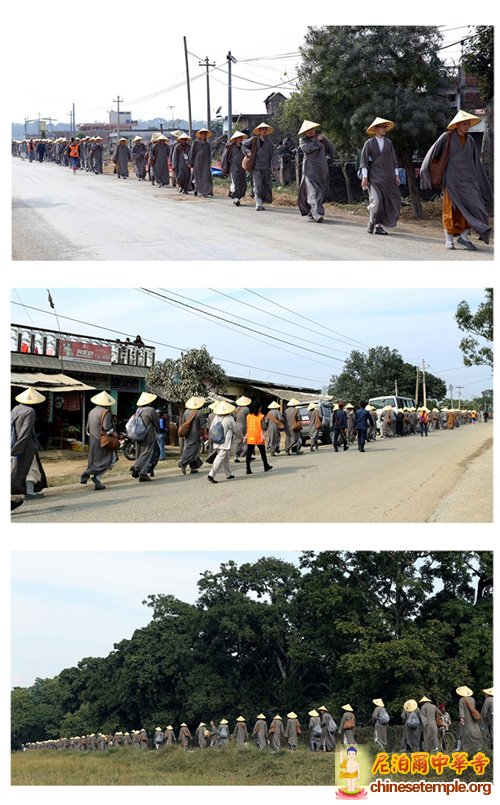

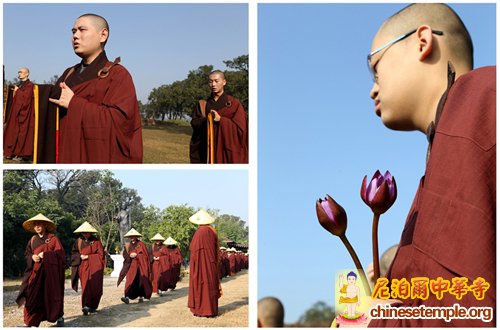

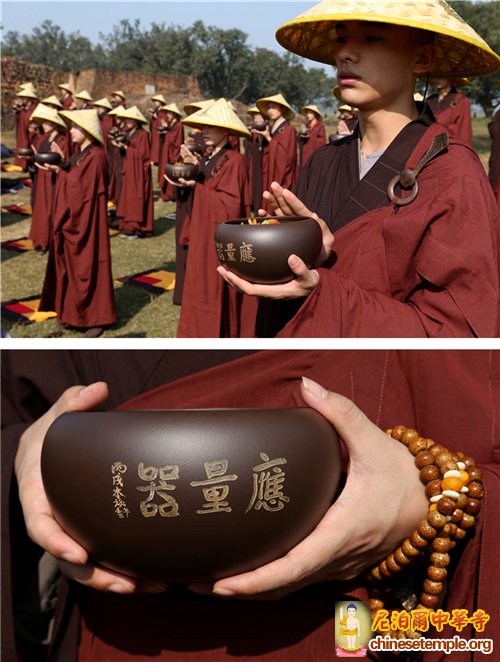

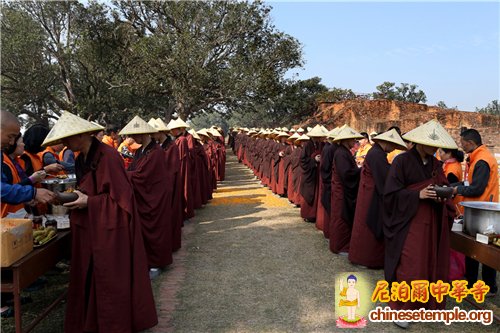

尼泊尔中华网蓝毗尼讯:1月8日是深圳弘法寺及尼泊尔中华寺三坛大戒法会的第二十五天,新戒比丘按佛教传统仪轨,托钵行脚,参悟心性。效仿佛陀慈悲普度的精神,为诸众生做大福田,托钵行脚乞食,接受平等供养。

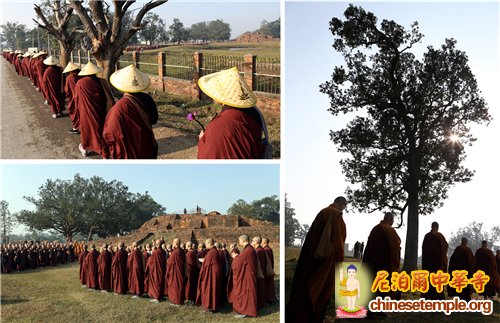

头戴斗笠 身披衲衣 托钵行脚

上午8时许,参加尼泊尔中华寺三坛大戒法会的众戒子,头戴斗笠,身披衲衣,手持钵盂,脚踏芒鞋。从佛陀故乡的蓝毗尼中华寺出发,沿着佛陀的足迹前行,最终到达蓝毗尼圣园。一路托钵行脚,威仪具足,接受沿途信众的捐款布施。

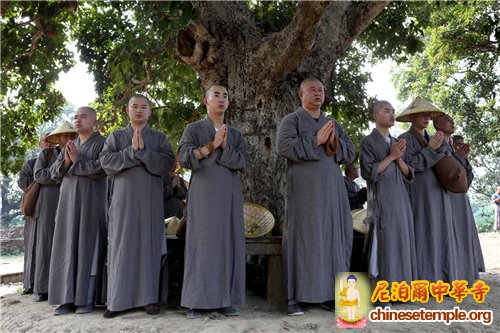

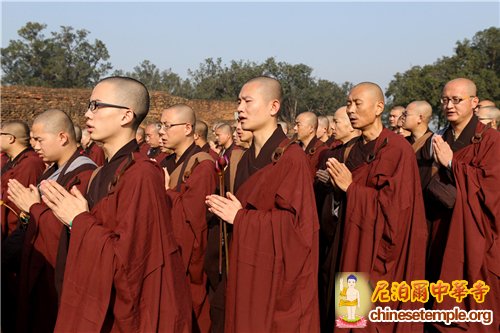

众比丘于迦毗罗卫诵心经

托钵行脚在古印度历史悠久,是佛陀时代传播佛法的特色,僧人除了雨季在寺庙夏安居,其余时间便会行脚云游、参访修学。

头戴斗笠 威仪具足

《华严经》中善财童子五十三参的故事就是典范,善财童子在文殊菩萨的指引下,往各地参访了五十三位善知识。至今南传佛教不少地区,仍有僧人保持 托钵行脚的传统。

抵达泥拘丽园

绕行圣地

在中国佛教史上,行脚修行的禅师也是非常多的,古代著名的行脚禅师有赵州禅师、马祖道一、石头希迁等。其中赵州禅师曾行脚五台山九次,他的一生几乎是在行脚生活中度过的。#p#副标题#e#

演悟律师为众戒子解说泥拘丽园的典故

近代高僧虚云和尚的一生,走遍了祖国的名山大川、各个丛林,在他的年谱里,自述了自己艰辛的行脚生涯。

手持钵盂

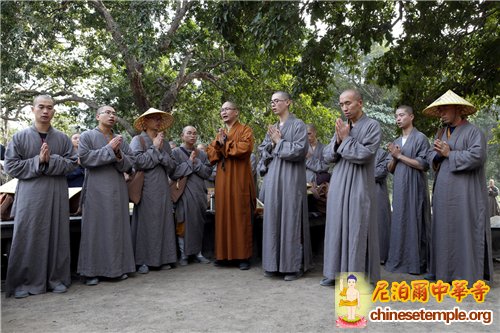

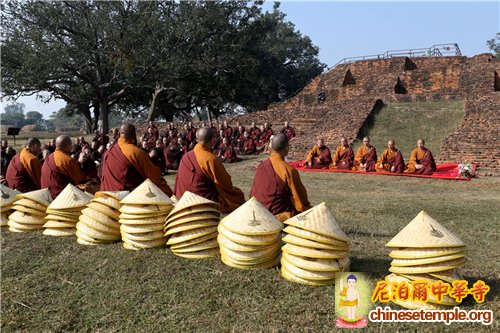

皇家泰国寺院供养众比丘午斋

行脚是一种常见修行方式。在行脚过程中不仅可以消除业障、折服我慢,又可使身心得到锻炼,坚强人的意志,磨炼人的个性;行脚途中遇到困难和障碍时,亦可培养不舍众生的慈悲心,懂得关心同参,放下执着、互相帮助,与同参道友同甘苦,共患难。

念诵《供养偈》

吃钵饭

在寺庙用语里,云水是一个很常见的词语,行脚僧、云脚僧、云水禅都是展现行脚的意义。(文/图:南海佛教)

copyright © 2012-2025 www.ChineseTemple.org ,All Rights Reserved